« La bohème, la bohème / Ça voulait dire on a vingt ans / La bohème, la bohème / Et nous vivions de l'air du temps… » Qui n’a pas joint sa voix à celle de Charles Aznavour ? Dan Franck a composé Bohèmes (1998) pendant qu’il écrivait un roman, Nu couché : « l’un est roman, l’autre est chronique ». Bateau-Lavoir, La Ruche, Montparnasse… Paris, de 1900 à 1930, était la capitale des avant-gardes qui dérangent toujours, avant que la société finisse par les intégrer, le plus souvent.

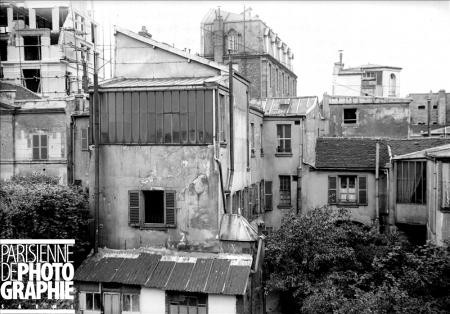

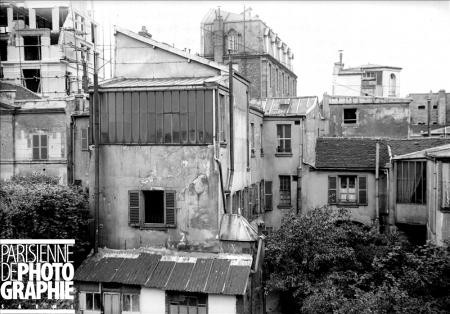

Paris 1910, ateliers d'artistes à Montmartre © Albert Harlingue / Roger-Viollet

Pour distinguer les artistes des artisans, l’auteur cite Soulages : « L’artiste cherche. Il ignore le chemin qu’il empruntera pour atteindre son but. L’artisan, lui, emprunte des voies qu’il connaît pour aller vers un objet qu’il connaît également. » Dans Bohèmes, le romancier se fait le conteur des artistes de Montmartre et de Montparnasse, ces « deux collines d’où vont naître les beautés du monde d’hier, et aussi celles d’aujourd’hui » – les « anartistes » de la Butte, pour commencer.

On ne connaît pas le père de Maurice Utrillo, l’artiste qui a immortalisé les rues de Montmartre, mais bien sa mère célibataire, indépendante et de mœurs et d’esprit. Pour empêcher son fils de boire, Suzanne Valadon l’encourageait à peindre d’après des cartes postales. La suite est connue. C’est un Espagnol qui va faire davantage encore pour la réputation de Montmartre. Picasso arrive à Paris pour l’Exposition universelle de 1900 et décide d’y rester. Il a des amis à Montmartre. Le suicide de Casamegas l’année suivante marquera un tournant dans son œuvre. Picasso ne reste pas longtemps dans la dèche, très vite on lui achète ses toiles. Berthe Weil est sa première marchande véritable. Cette « amoureuse des arts » prend peu de bénéfices, elle aide Picasso et beaucoup d’autres.

Riche en anecdotes, l’essai de Dan Franck fait revivre ceux dont le nom figure aujourd’hui en bonne place dans l’histoire de l’art moderne, mais aussi les quartiers du Paris d’antan et les nombreuses figures parisiennes qui ont croisé leur route : marchands, galeristes, collectionneurs, commerçants, tenanciers de bar ou de brasserie, modèles, concierges… Vollard est en bonne place, avec ses manières de rustre. Dan Franck s’amuse à nous décrire la première visite que lui font Gertrude et Léo Stein, « deux Américains à Paris ».

Dans l’entourage des peintres, bien sûr des gens de plume. Max Jacob partage tout ce qu’il possède avec Picasso, « la personne la plus importante de son existence », qu’il servira avec passion. Du poète, cette autre distinction : « Le romancier écrira : Une robe verte et un poète écrira : Une robe d’herbes. » Max Jacob et Picasso rencontrent dans un bar un jeune homme d’une grande élégance, cultivé, séduisant, curieux : Guillaume Apollinaire. « Kostro » est l’autre personnage-clé de Bohèmes.

Et les femmes ? Fernande Olivier, grande amoureuse de Picasso, habite aussi le Bateau-Lavoir. Elle accompagne son amant jaloux au Lapin agile. Marie Laurencin, la muse d’Apollinaire, prendra elle-même les pinceaux. Gertrude Stein, quand elle reçoit, laisse à Alice Toklas le rôle de maîtresse d’accueil. La riche protectrice de Picasso aime beaucoup Matisse, elle les invite ensemble – « Pôle sud et Pôle nord ». Les demoiselles d’Avignon sont une réponse au Bonheur de vivre. « Personne ne comprend. »

Désaccords, disputes, ruptures. Ainsi va aussi la vie d’artiste. Derain, Braque, Le Douanier Rousseau, Juan Gris… Chacun a son chapitre dans la chronique de Dan Franck. Le vol de la Joconde jette un froid. Le cubisme fait scandale, Kahnweiler défend ses artistes. La guerre de 1914 sépare les uns et les autres. L’association « La Peau de l’Ours », dont les onze membres versent une cotisation annuelle pour l’achat groupé d’œuvres d’art, organise dix ans après sa fondation une grande vente le 2 mars 1914 à l’Hôtel Drouot. Cent cinquante œuvres et des adjudications qui montrent quelle réputation ont acquise les peintres et sculpteurs de Montmartre. Jour de gloire pour Picasso, il fait mieux que Matisse. Il n’est plus alors au Bateau-Lavoir, Picasso s’est installé à Montparnasse.

Des photos s’intercalent à deux endroits du livre : portraits, groupes, artistes à l’atelier ou en uniforme militaire, Closerie des Lilas, Bal Bullier. Le beau Modigliani, un charme fou ; Jeanne Hébuterne à vingt ans, la photo est floue. Foujita coud à la machine. Séance de rêve éveillé, signée Man Ray.

Jarry meurt en 1907. Vers et Prose, la revue créée par Paul Fort en 1910, ne survit pas à la guerre. « Paris misère. » Marie Vassilieff peint et sculpte, ouvre une académie impasse du Maine. Sa cantine est connue de tout Montparnasse. On vient y manger, y chanter, après s’être chauffé le jour dans un café. Soutine (le peintre préféré de Dan Franck) apprend à lire à la Rotonde. Son visage s’éclaire quand il voit entrer Modigliani, si généreux, offrant à boire, à manger, l’ami de tous.

Apollinaire et Cendrars. Cocteau et Diaghilev. Braque et Picasso. Duchamp et Picabia. Amitiés et rivalités. C’est bientôt l’heure de Dada, puis des surréalistes. Breton intimide la jeune libraire de la Maison des amis des livres, Adrienne Monnier. Amours et demandes en mariage – ou non. Kiki de Montparnasse prend la pose pour Van Dongen, pour Kisling, pour Foujita.

Le seigneur de Montparnasse s’appelle Jules Pascin, « roi de toutes les fêtes », toujours entouré de filles. D’aucune école, comme Modigliani, le peintre reste à la marge des bandes d’artistes qu’il fréquente. Comme lui, il se montre généreux avec tous. C’est avec le suicide du « dernier des bohèmes » que Dan Franck termine sa chronique, le 11 juin 1930. Vies flamboyantes, légendes majeures et mineures – et à jamais vivantes, les œuvres d’art.